【南陽市長インタビュー】市の魅力を再構築し、人口減時代のまちの活力醸成に挑む

南陽市が取り組んでいる「ラーメン課R&Rプロジェクト」や、人口減対策に向けた取り組みについてお話しいただきました。

[mokuji]

まちづくりに関わる若者の少なさに違和感

大学卒業後、おじが経営していた税理士事務所で働きました。

実家が新聞販売店を営んでいるのですが、税理士事務所で働いておけば、将来家業を継いだ時に役立てるのではないかという考えがありました。

その後、両親が歳をとったということもあり、新聞販売店の経営に参画し、これと同時に、商店会、町内会、PTAといった地域活動を始めました。

しかし、南陽市ではまちづくりに関わっている若い世代が少なく、最も若い議員でも50代という状況に直面しました。

そうですね。

PTAでの活動で保護者の皆さんとお話ししていると、「こうだったらいいな、ああだったらいいな」という声が耳に入ってきました。

しかし、まちづくりに参画している若い世代が少ない状況では、こういった理想を実現することは困難です。

若い世代の意見を市政に反映させたいと思い、平成24年3月の市議会議員選挙に出馬しました。

大きく2つあります。

1つ目は、今後自治体では人口減少が進行することが分かっていながら、それに対する方策が何もないのはまずいと感じたことです。

3年、5年という短期的な目線ではなく、子供たちが大きくなる30年後、50年後の状況を今から考えて手を打たないと間に合わなくなってしまいます。

長期的目線で自治体経営をしないと、これからの時代、やっていけないだろうと考えました。

もう1つは、お金をかけてビッグプロジェクトをするのではなくて、身の丈に合った姿勢でまちづくりを行いたいと思ったことです。

南陽市は決して大きな都市だとは言えませんが、「小回りが利く」とか、「機動性がある」、「チャレンジしやすい」といった小さいまちならではの利点を活用していくべきだと考えました。

若者のみが気付いていた「ラーメン」の魅力を発信

どのような経緯で始まったプロジェクトなのですか?

きっかけは、市の地方創生総合戦略を策定する際に実施したアンケートです。

市内の中学校、高等学校への『他県・他市町の方に教えてあげたいもの』という項目で、上位にランクインしたのがラーメンだったのです。

行政の立場からすると、ラーメンを魅力だとは思ってもみなかったので、意外な結果でした。

南陽市では、お客様がいらっしゃるとラーメンの出前をとってもてなすという習慣があります。

長く市に住んでいると当たり前のことのように感じてしまいますが、子どもたちや若い世代は、その魅力に気付いていたようです。

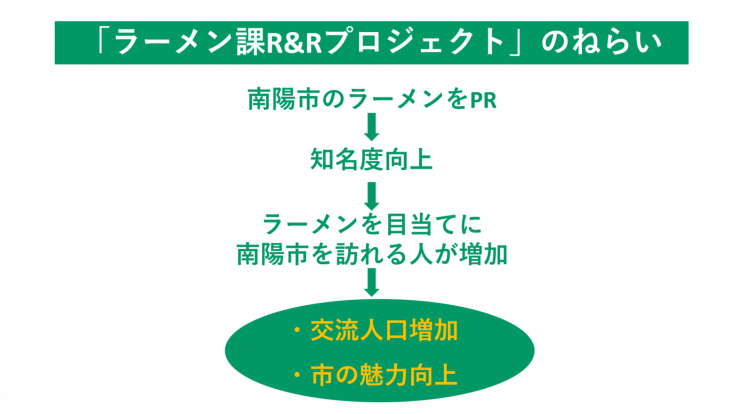

そこで、以下の図のように、ラーメンをPRすることで魅力あるまちづくりを推進することを目的に、2016年に始めたのがラーメン課R&Rプロジェクトです。

2018年度までの主な取り組みは以下の表の通りです。

| 日時 | 取り組み内容 |

|---|---|

| 2016年7月2日 | 「ラーメン課R&Rプロジェクト」キックオフ |

| 2017年6月~8月2018年7月~8月 | ”ラーメンで笑顔!!”フォト募集 |

| 2017年7月 | 市職員によるラーメン課ポロシャツの一斉着用開始 |

| 2017年8月 | 赤湯駅にラーメン横断幕を設置 |

| 2017年10月~ | ラーメン課オリジナルのぼりの作成・配布 |

| 2018年8月~ | ラーメン課オリジナルティッシュの作成・配布 |

| 2018年8月~ | 「なんようしのラーメンカードラリー2018」開催 |

注記:2019年11月に人気漫画「ラーメン大好き小泉さん」と南陽市のコラボを発表。12月の市報や2020年2月までのカードラリーで連携するほか、2月には南陽市のエピソードが漫画本編に掲載される予定。

上記の他、山形市内の東北芸術工科大学の赤沼明男准教授と、学生の皆さんにご協力いただき、南陽市のラーメンマップを作成しました。

市内のラーメン店を一軒ずつ取材し、看板メニューやお店のことについてまとめてあります。

一般的なマップはメニューの写真を使用していることが多いと思いますが、南陽市のラーメンマップは全てイラストで表現しており、他には中々無いようなマップになりました。

始めた当初は、市民の方から『ラーメン食って給料もらう気か』と言われたり、ラーメン店からも、苦情を言われたりすることがありました。

最初は条例等で規定されている行政組織上の”課”にしようと思いましたが、そういった意見もあったので、ラーメン課R&R”プロジェクト”としました。

実際「ラーメン課・課長」を担当しているのはみらい戦略課という、他の役所で言えば企画課、政策課に相当する部局の当時の係長です。

課長や職員の頑張りと、一軒ずつ地道にラーメン店を回ってラーメンマップを作成した東北芸術工科大学の皆さんのご協力があったからこそ、徐々に市民の皆さんからも認められ、プロジェクトを推進させることができました。

インタビュアー・執筆:佐藤桃子

インタビュアー・執筆:佐藤桃子