卒業生に聞く!東北有数のMAKOTOインターン

こんにちは!MAKOTO WILLインターン生の佐藤柊です。

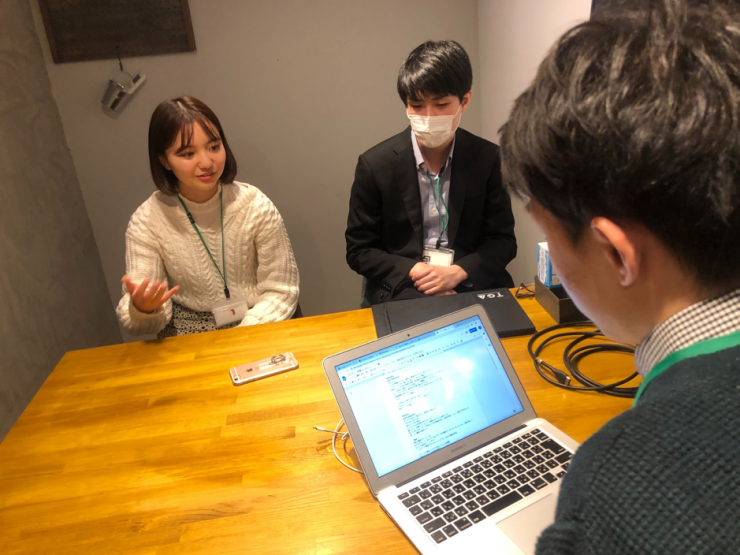

今回は、3月にインターンを卒業した二人へのインタビュー企画をお届けいたします。

仙台市内で長期インターンは数える程度しかありませんが、その中でもMAKOTOインターンは東北6県に関われる機会があり、OBOGは80人以上もいる、珍しいインターンです。

この記事では、MAKOTOインターンの内容を知ることができますので、仙台でインターンをしたいと考えている学生の皆さんは必見です!

一人目は、東北大学経済学部経済学科を卒業した佐藤 桃子(さとう ももこ)さん。

佐藤さんは、大学2年の1月から一般社団法人MAKOTOのインターンシップに、グループ会社体制に移行後、グループ会社であるMAKOTO WILLのインターンに参画しました。

国際協力とビジネスに興味を持ち、MAKOTOインターンに参画

元々、国際協力に興味があり、大学2年生の夏まではJICA、国連、外務省といった国際協力に関れる機関で働きたいと考えていました。

2年生の夏には、インドのスラムで学校を運営するNGOのスタディツアーに参加。

しかしそこで、スラムに消毒液を撒く、ビニールハウスを取り壊すといった形で、綺麗な街を作ろうとするインド政府の意向を目の当たりにしました。もし自分が外務省の立場なら、インド政府とともにスラムを壊す側に回らなけれなばならず、道徳的にもそれは自分にはできないことでした。

そこで思ったのが、ビジネスを通じて利潤を得ながら自分のやりたいことをやった方が良いということ。

公務員講座を受けるのを辞め、ビジネスを学ぶために「仙台 インターン」で検索すると、MAKOTOのインターンがヒットし、参画することに決めました。

地方創生事業部のブログ記事の作成や東北大学スタートアップガレージのビジネスコンテスト、イベント運営の手伝いなどをしました。

特に注力したのは、記事作成です。

以前より文章作成には自信があったのですが、社員から熱意のこもったたくさんの改善コメントをいただきました。

ビジネスを知るために参画したインターンでしたが、学生の自分に対してもこんなに時間を割いて真摯に向き合ってくれたことから、「優しい会社」だなと感激したことを覚えています。

インターンプログラム終了後、よりビジネスについて知るために様々な企業のサマーインターンに参加し、手触り感の感じられる事業会社で働きたいと考えるようになりました。

自治体と仕事をする中での成功と失敗

一社MAKOTOのインターンは、比較的関われる業務内容が限られていましたが、MAKOTO WILLでは社員と同じように仕事をしてもらうという話を聞き、もっと成長できると感じたため、参画することを決めました。

それからは自治体職員向けの研修、首長インタビュー、川崎町のプロジェクトメンバーなど、主に三つのプロジェクトを担当しました。

私自身も中心となって企画に関わった柴田町の自治体職員向けの研修です。

柴田町の若手職員や地域おこし協力隊の方々と古民家でお話をしたところ、「しんどい」「意見が通らない」などのネガティブな声を聞きました。

そこで、職員自身がこの課題に向き合い、解決策を首長にプレゼンするという研修を企画・運営しました。研修では、グループごとに現状の不満や問題点を洗い出し、理想状態を決定。そのギャップを埋める施策を立案していただきました。

研修は成功に終わりましたが、欲を言えば、継続的に実行の支援やアドバイスにも関わりたかったです。

インターンを経験して、相手の立場に立って行動することを意識できるようになりました。

例えば、インタビュー企画の営業資料の作成・送付業務を担当したとき。最初は、インタビュー内容だけを提示した、自分本意の資料を送ってしまいました。当然、先方の反応は良くなく、相手の立場を想像してみることにしました。

そこで、実際に導入事例の紹介や具体的な数字としてメリットを資料に追加してみたところ、今までとは打って変わって先方の反応がよくなったのです。

このことから、相手の立場に立って行動することの大切さを学びました。

この経験は、他のプロジェクトでメディアの方に広告を載せてもらう際にも活きました。先方の興味のありそうな点を強調して伝えたところ、素敵な記事を書いていただきました。その時はとても嬉しかったです!

大きく二つあります。

一つ目は、自分は行動しながら考えるタイプだとインターンを通じて分かったので、プレイヤーとして自分で事業をつくることです。

事業の中身は考え中ですが、発展途上国の課題に関心があるのと、そういった社会課題に関心がある人がまだまだ少ないと感じているので、身近に社会課題に触れられる空間やサービスなどを作れればいいなと思っています。

二つ目は、夢を与えられる人間になることです。

サカナクションのライブに行った時、ステージに出てきて歩くだけで、たくさんの歓声が上がっていました。その姿を見て、私もいつか夢を与える側、そして夢に向かって頑張る人を支える立場になりたいと考えています。