【加美町長インタビュー】地域資源を活用し、”里山経済の確立”を目指す

町主導の電力会社「かみでん里山公社」の設立や、音楽を軸とした町づくりといった、地方創生に向けた独自の取り組みについてお話を伺いました!

[mokuji]

加美町の誕生が町長を目指すきっかけに

もともとは宮城県職員でしたが、加美町の誕生が大きな転機になり、加美町に戻ってくることになったという猪股町長。

町長に就任するまでの経緯を伺いました。

大学時代はアメリカにいたのですが、卒業後日本に帰国し、宮城県庁の職員になりました。

宮城県に戻ってきた理由は、2つあります。

1つは、私は長男ですので、『長男は親の面倒を見なければいけない』と考えたからです。

もう1つは、父が政治家だったので、『自分もいずれ政治家として、自分の故郷に恩返しをしたい』という想いがあったからです。

そして17年前、3つの町が合併して加美町が誕生しました。

その際、故郷にいた友人たちに『ぜひふるさとである加美町に戻ってきて町長になってほしい』と言われました。

私自身も、これまでの様々な行政経験を活かし、自分の故郷の発展のために役に立ちたいと思ったので町長選への立候補を決めました。

町長選には2度落ちて、3度目でやっと当選し、現在に至ります。

”善意と資源とお金が循環する人と自然に優しい町”

加美町が目指す町の将来像は『善意と資源とお金が循環する人と自然に優しい町』です。

これを目指すためには、『里山経済の確立』が不可欠だと考えました。

里山経済とは、地域資源が十分に活用され、町内で雇用やお金などの循環が生み出されている状態のことです。

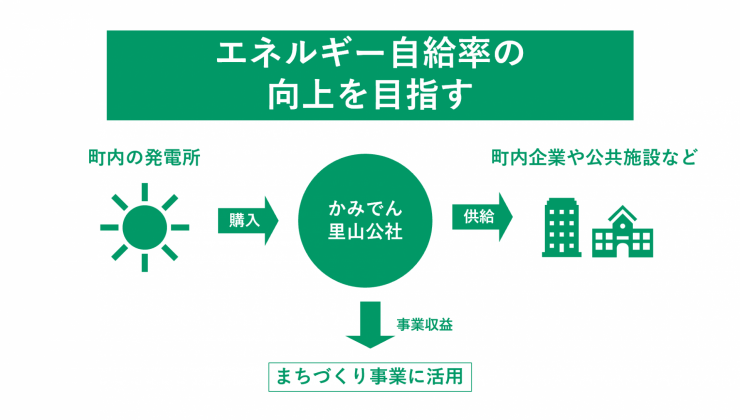

現在、地域資源を活用した、エネルギー自給率の向上や、食料や木材の地産地消を目指し、様々な取り組みを行っています。

エネルギー自給率の向上という点に関して、加美町では、年間約49億円の電力消費量がありますが、それが1%自給できるようになるだけで、4900万円が町の中で生み出され、循環することになります。

そこで、2018年に『かみでん里山公社』という宮城県初の自治体主導の電力会社を設立しました。

2019年8月より電力の供給を開始し、これまで833万円の電気料金の町外流出を食い止めることが出来ました。

”町に根付く音楽文化”×”地域課題”

加美町は『中新田バッハホール』という音楽ホールで名を馳せた町です。

しかしバッハホールはコンサートにお客様が来ても、チケット購入代以外に町内にお金を落とすことはなく、経済の循環や関係人口、移住人口の拡大に活かしきれていませんでした。

音楽という資源を活用し地域課題の解決に挑むことが、加美町らしい地方創生だと思い、新たに以下の2つの取り組みを開始し、次のような成果を生み出すことが出来ました。

| 取り組み | 成果 |

|---|---|

| 『バッハホール管弦楽団』の創設 | 関係人口の創出と演奏会への集客増。 |

| 国立音楽院の誘致 | 在校生65名。講師も含めると約50名が加美町に在住。 |

「1つ目は『バッハホール管弦楽団』の創設です。

2014年に結成し、現在では50名程度で活動しています。

この取り組みによって、毎週の練習のために山形や仙台から人が来るようになったり、楽団の定期演奏会には演者の関係者を中心に、様々な地域の方が新たに加美町に来るようになったりました。」

2つ目は、国立音楽院の誘致です。